当城市高楼与田园风光相遇,一场关于中国农耕文明的深度探索即将启幕。10月20日晚18:20,由中央广播电视总台和农业农村部联合摄制的《农耕探文明》栏目新一期将在央视综合频道(CCTV-1)播出,系统展现海珠高畦深沟传统农业系统的保护传承、开发利用和创新发展股票配资论坛,解锁广州先民顺应自然的生存智慧。

海珠高畦深沟传统农业系统核心保护区:海珠湿地。

据了解,广州市拥有3项中国重要农业文化遗产,分别是海珠高畦深沟传统农业系统、岭南荔枝种植系统(增城)、增城丝苗米文化系统。其中,海珠高畦深沟传统农业系统,是指海珠人民在两千年的江岛农业农耕生产历史中为发展旱作创造的具有鲜明南亚热带地域特色的独特农业生产系统,其核心保护区为海珠湿地。

目前,得益于入选中国重要文化遗产名录及广州市、海珠区各级政府部门的高度重视,高畦深沟与围田农耕技艺、传统种质资源、特色农产及其加工、水乡民俗信仰及延伸出来的一系列文化活动,被作为一整套农耕文化得到重点保护。

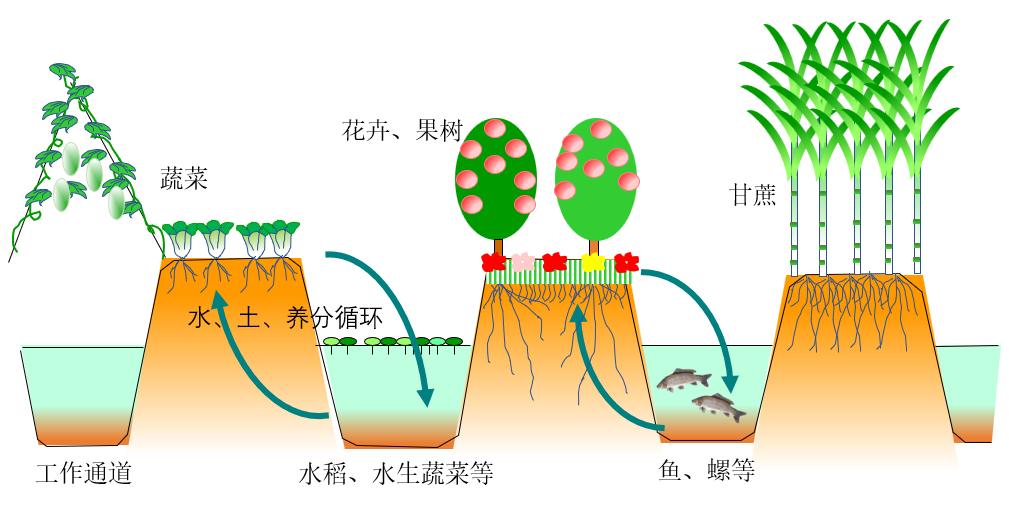

珠水汤汤,穿城长流。早在秦汉时期,海珠先民就摸索出在珠江水位不定的环境中“挖泥成沟、垒土为畦”的智慧。他们充分利用高温多雨、地处珠江口北缘、水网密布的自然条件,通过顺涌建围、设置闸梪、挖沟抬畦、沟(涌)泥上田,发展旱作为主、兼顾养殖,巧妙构建了旱涝保收的“基围+水梪+高畦深沟+园艺作物+禽鱼养殖”生产模式及“水—果(菜、花卉)—草—鱼—鸟”完整的生态链。

高畦深沟系统结构示意图/赵飞提供。

旧时海珠农田,美国人Funkhouser1922年摄于河南岛,潘浩翻拍于宾夕法尼亚州立大学档案馆/骆世明提供。

珠江潮起,畦沟如故。海珠高畦深沟传统农业系统较好保留了传承千年、原汁原味的高畦深沟传统农田景观,更成为广州生态环境的重要调节器、稳定器。据统计,海珠湿地内高畦深沟系统存留面积超过800公顷,畦面超过2200块,深沟超过9500条,水梪数量超过400个,生活有835种维管束植物、903种昆虫、64种鱼类及202种鸟类,并发现了“海珠斯萤叶甲”“海珠珐轴甲”“海珠微瓢虫”3个全球新物种。

如今,海珠高畦深沟传统农业系统还成为广州市民可达可享的绿色生态空间——海珠湿地自然学校获评全国中小学生环境教育实践基地、全国林草科普基地、全国首批自然教育基地,“海珠模式”为全球城市化地区保护农业文化遗产,提供了珍贵的“绿色答卷”。

来源:南方农村报 广州市农业农村局股票配资论坛

贝格富配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。